Guardare con altri occhi

[…] Questa società dà per scontate e ci fa interiorizzare, la solitudine, la miseria, la paura, la rassegnazione, l’idea che non ci può essere niente di meglio, in definitiva naturalizza la rinuncia ad ogni possibilità di gioia, di realizzazione anche dei più piccoli desideri sostituendoli con surrogati mercantili dati in pasto ad esseri che hanno perso ogni speranza e che tentano vanamente di gratificarsi vendendo ogni attimo della loro esistenza per un paio di scarpe in saldo comprate su internet o per una promozione a scapito del/della collega.

Noi donne abbiamo sempre saputo cosa vuol dire rinunciare ai sogni e alle speranze. Ci hanno costrette per secoli ad accettare matrimoni che non volevamo, ci hanno costrette alla sottomissione a padri, mariti, figli, leggi e uomini di potere. Quello che potevano fare tutti gli altri noi non potevamo farlo, venivamo punite con la chiusura tra le pareti domestiche, dovevamo fare figli anche se non li avremmo voluti, anche se sognavamo di volare via. L’orizzonte davanti a noi era il cortile di casa, la finestra con le gelosie, era camminare per strada senza guardare, non possedere ma essere possedute. Essere sempre di qualcuno. Il nostro corpo e la nostra mente dovevano essere sempre a disposizione. Se dovessimo definire in una parola quella che è stata la vita delle donne è “rinuncia”, sempre e comunque, per un dovere più importante di noi, per accudire i figli, i genitori, i fratelli, per il decoro, per il buon nome, per la famiglia, per la nazione… Ci hanno sempre detto che tutto questo era naturale, era normale, a questo eravamo destinate, da un dio o da tanti dei o dal destino, non importa. Ci siamo piegate, ma era solo per finta, siamo morte ma era solo per finta perché non abbiamo mai smesso di lottare, ci siamo difese con le unghie e con i denti. Ora ci stiamo svendendo per un piatto di lenticchie. Per che cosa poi, perché alcune possano entrare nei posti di comando e possano partecipare al banchetto del capitale continuando a tenere nella servitù tutte le altre?

Invece di rivendicare riconoscimento e gratifiche, di immiserirci nelle quote rosa, di sbatterci per dimostrare che si è più brave e migliori, di difendere il rendimento, la produttività, la meritocrazia, dovremmo ribaltare completamente l’approccio alla vita, al lavoro, alla società. Rivendicare gli spazi di autonomia, sottrarsi il più possibile ai vincoli, alle norme, agli steccati, ai paletti, alla legalità, fare della resistenza quotidiana e personale modello di esistenza e di propaganda.

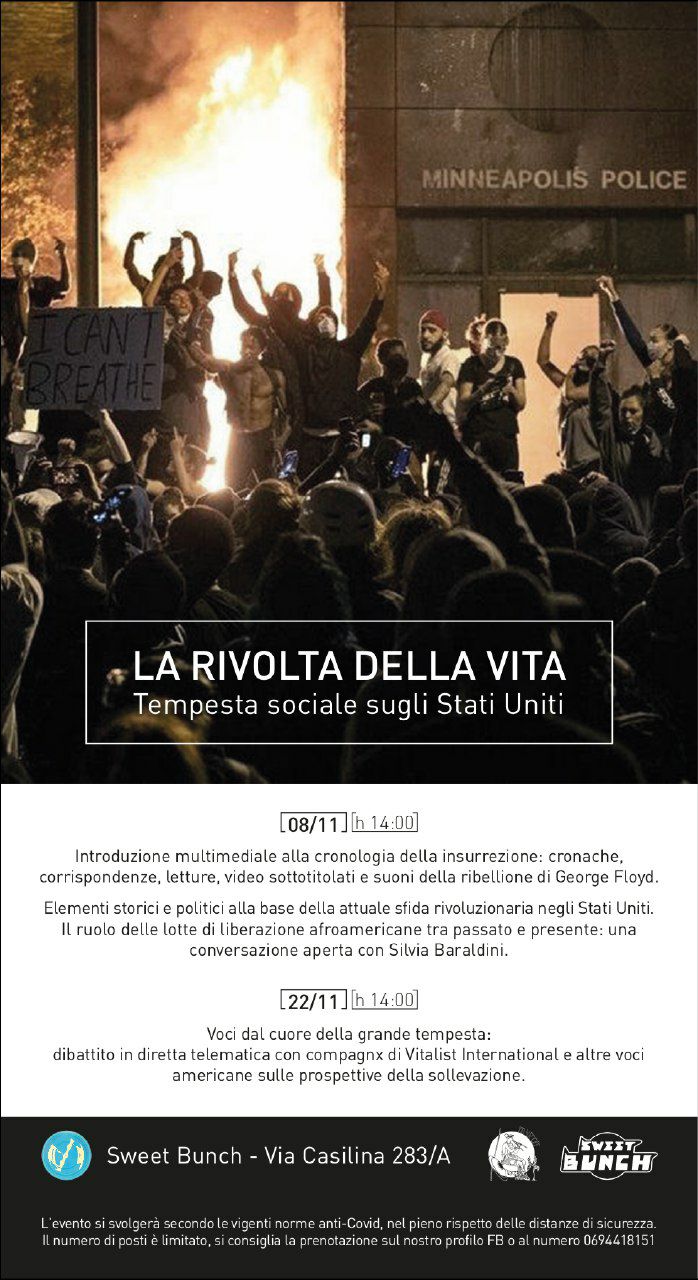

Proprio per quello che abbiamo passato, per la storia che ci accompagna, noi che abbiamo il senso della vita, che abbiamo toccato con mano cosa vuol dire la morte della speranza, noi, dobbiamo sostenere ogni più piccolo tentativo di ribellione alla normatività asfissiante perché è il primo atto di libertà. Ci dovrebbe, piuttosto, preoccupare il contrario cioè il fatto che nessuno/a abbia il coraggio di disattendere le regole imposte e non che qualcuno/a le trasgredisca.

La lotta delle donne, la loro esperienza storica potrebbero essere di grande aiuto in questo momento nel fare chiarezza sull’asservimento messo in atto dal neoliberismo perché l’attuale fase capitalista è proprio caratterizzata da meccanismi molto simili a quelli patriarcali.

La libertà è ribellione, è forza di dire no, è rifiuto della negatività che impregna i valori dominanti, è la gioia del sottrarsi alle regole del lavoro, della competitività, è scappare dalle norme imposte, è la felicità di aver “rubato” anche un solo minuto al controllo della legalità e della normatività. Perché noi donne sappiamo il significato e la forza che ha e può avere tutto questo. Molte donne, durante la caccia alle streghe, venivano bruciate sul rogo a testa in giù perché fosse chiara la punizione per chi aveva tentato di sovvertire le regole e aveva minato l’ordine sociale.

La libertà ha un fondamento materiale. E’ lì come l’hanno creata le lotte di classe e di genere, è produzione di soggettività, è vita viva.