La città appestata

La città appestata

Michel Foucault apre il famoso capitolo di Sorvegliare e punire dedicato al Panottico con una descrizione bellissima e minuziosa delle misure amministrative e di polizia da adottare nel caso di un’epidemia di peste. Nell’economia del libro questa descrizione della quarantena, tratta dagli archivi militari di Vincennes alla fine del XVII secolo, sembra avere un ruolo analogo a quello della descrizione delle torture e dell’impiccagione di Damiens, con cui si apre la trattazione del potere disciplinare. La scena violenta e pubblica del patibolo – l’éclat des supplices – si contrappone al freddo rigore con cui il dressage dei corpi viene organizzato negli spazi sottratti allo sguardo.

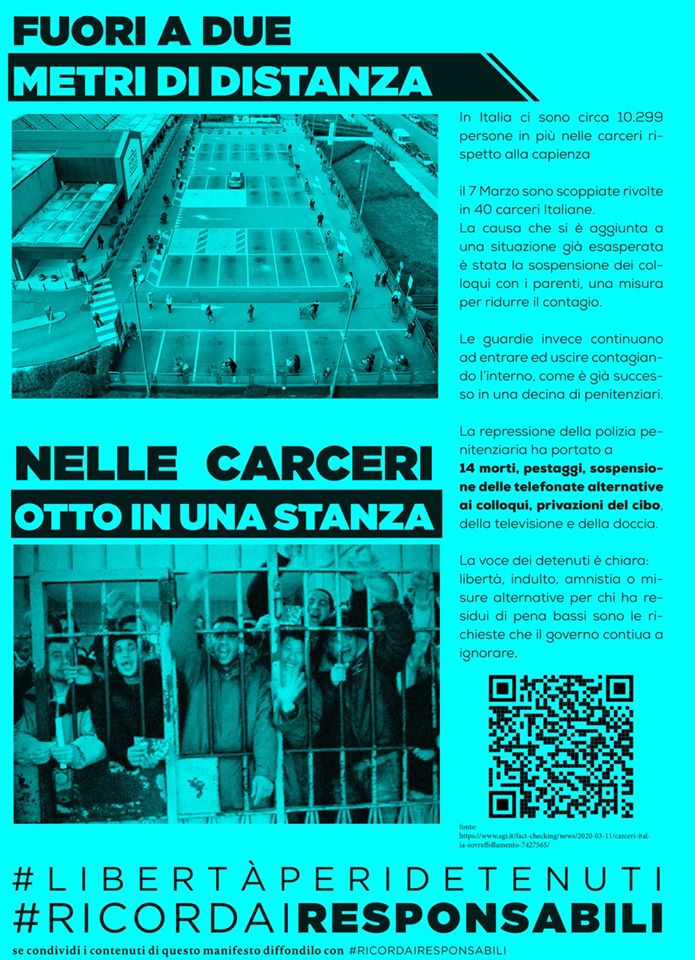

Il rapporto fra la quarantena e il panottico segue una logica simile. Se la prima è finalizzata al controllo dichiarato e capillare di una popolazione intrappolata in un territorio chiuso, il panottico di Bentham segue inosservato i gesti e i movimenti dei detenuti. Sono due modi e due pratiche diverse dell’esercizio del potere disciplinare: la quarantena è il controllo pubblico, eventualmente militare, dello spazio di una moltitudine anonima, la prigione è il controllo nascosto e continuo dei comportamenti singolari di un ristretto e ben preciso gruppo di individui.

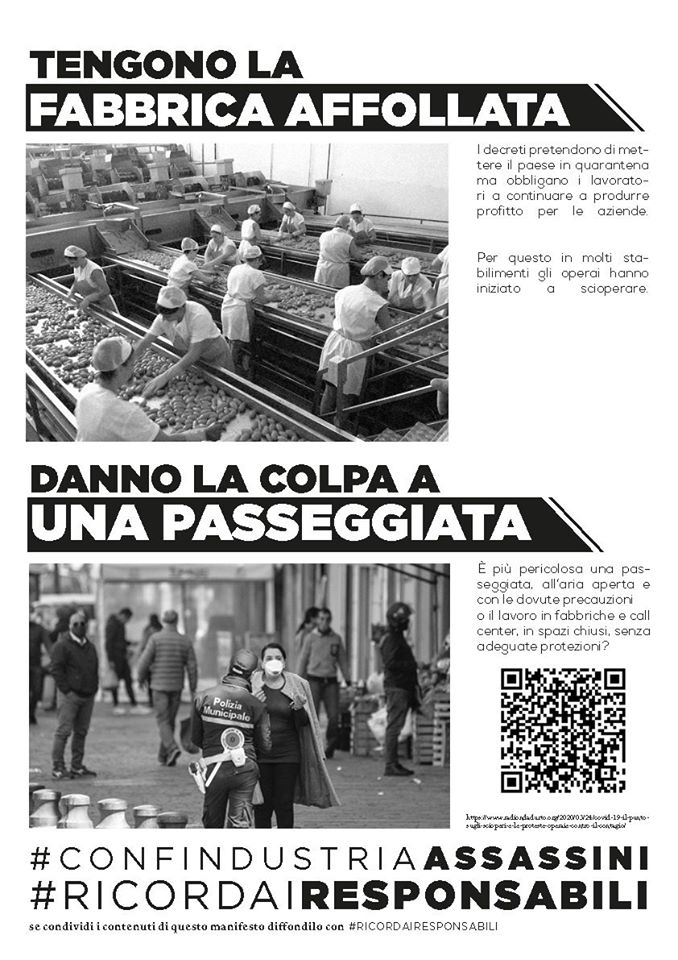

In questo quadro il panottico anticiperebbe piuttosto l’inventario delle tecniche contemporanee di controllo, coadiuvate da dispositivi elettronici e telematici silenti, mentre il controllo violento ed esplicito dei movimenti e del contatto fra individui sembrerebbe una misura arcaica che appartiene alla preistoria del contemporaneo. Il ricorso attuale alla quarantena non può che falsificare questa opposizione, facendo apparire la fragilità dei paradigmi, delle pretese e perfino dell’efficacia della biopolitica, se è vero che la biopolitica è inseparabile dal presupposto che un sistema sanitario degno di questo nome sia capace di dominare perfino l’irruzione di impreviste epidemie senza ledere diritti fondamentali come la libertà di movimento e l’inviolabilità dei corpi. Ma vita e politica non sono coestensive, e lo spazio e il tempo della prima sono infinitamente più estesi di quelli della seconda.

Clemens-Carl Härle

Ecco, secondo un regolamento della fine del secolo XVII, le precauzioni da prendere quando la peste si manifestava in una città. Prima di tutto una rigorosa divisione spaziale in settori: chiusura, beninteso, della città e del «territorio agricolo» circostante, interdizione di uscirne sotto pena della vita, uccisione di tutti gli animali randagi; suddivisione della città in quartieri separati, dove viene istituito il potere di un intendente. Ogni strada è posta sotto l’autorità di un sindaco, che ne ha la sorveglianza; se la lasciasse, sarebbe punito con la morte. Il giorno designato, si ordina che ciascuno si chiuda nella propria casa: proibizione di uscirne sotto pena della vita. Il sindaco va di persona a chiudere, dall’esterno, la porta di ogni casa; porta con sé la chiave, che rimette all’intendente di quartiere; questi la conserva fino alla fine della quarantena. Ogni famiglia avrà fatto le sue provviste, ma per il vino e il pane saranno state preparate, tra la strada e l’interno delle case, delle piccole condutture in legno, che permetteranno di fornire a ciascuno la sua razione, senza che vi sia comunicazione tra fornitori e abitanti; per la carne, il pesce, le verdure, saranno utilizzate delle carrucole e delle ceste. Se sarà assolutamente necessario uscire di casa, lo si farà uno alla volta, ed evitando ogni incontro. Non circolano che gli intendenti, i sindaci, i soldati della guardia e, anche tra le cose infette, da un cadavere all’altro, i “corvi” che è indifferente abbandonare alla morte: sono «persone da poco che trasportano i malati, interrano i morti, puliscono e fanno molti servizi vili e abbietti». Spazio tagliato con esattezza, immobile, coagulato. Ciascuno è stivato al suo posto. E se si muove, ne va della vita, contagio o punizione.

L’ispezione funziona senza posa. Il controllo è ovunque all’erta: «Un considerevole corpo di milizia, comandato da buoni ufficiali e gente per bene», corpi di guardia alle porte, al palazzo comunale ed in ogni quartiere, per rendere l’obbedienza della popolazione più pronta e l’autorità dei magistrati più assoluta, «come anche per sorvegliare tutti i disordini, ruberie, saccheggi». Alle porte, posti di sorveglianza; a capo delle strade, sentinelle. Ogni giorno, l’intendente visita il quartiere di cui è responsabile, si informa se i sindaci adempiono ai loro compiti, se gli abitanti hanno da lamentarsene; sorvegliano «le loro azioni». Ogni giorno, anche il sindaco passa per la strada di cui è responsabile; si ferma davanti ad ogni casa; fa mettere tutti gli abitanti alle finestre (quelli che abitassero nella corte si vedranno assegnare una finestra sulla strada dove nessun altro all’infuori di loro potrà mostrarsi); chiama ciascuno per nome; si informa dello stato di tutti, uno per uno – «nel caso che gli abitanti saranno obbligati a dire la verità, sotto pena della vita»; se qualcuno non si presenterà alla finestra, il sindaco ne chiederà le ragioni: «In questo modo scoprirà facilmente se si dia ricetto a morti o ad ammalati».

Ciascuno chiuso nella sua gabbia, ciascuno alla sua finestra, rispondendo al proprio nome, mostrandosi quando glielo si chiede: è la grande rivista dei vivi e dei morti. Continua a leggere→