La coordinamenta verso l’8 marzo 2022

La necessità di scegliere da che parte stare.

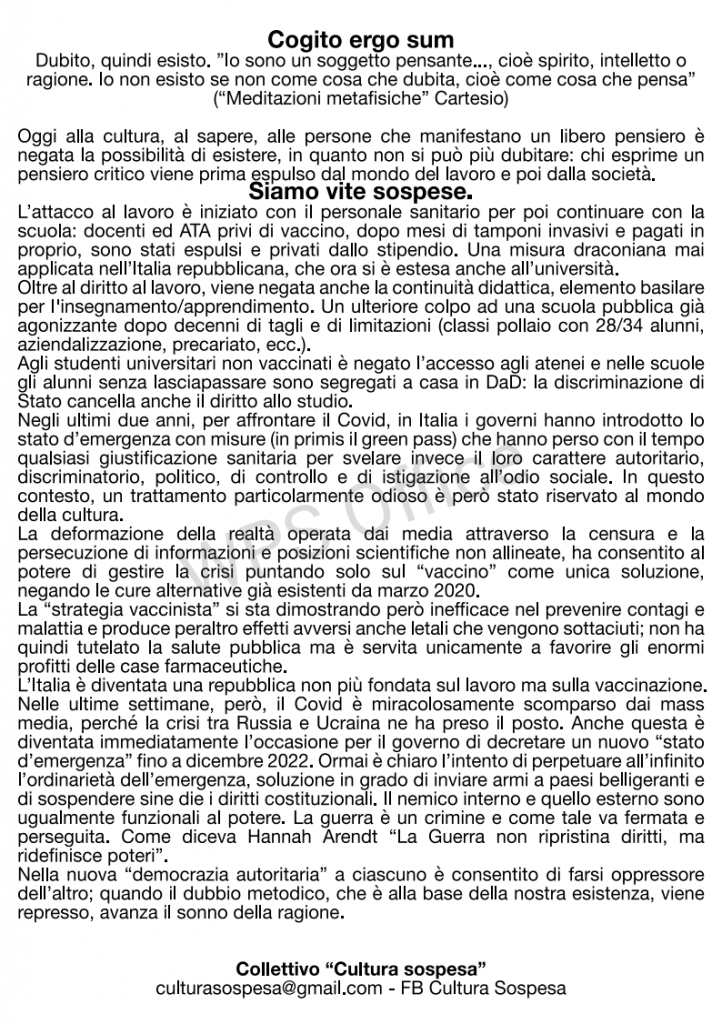

L’8 marzo è una ricorrenza. L’8 marzo è una giornata per ribadire tutto quello per cui lottiamo continuamente. Ma se la ricorrenza è vano rituale che ripete stereotipi di lotta svuotati dall’interno come un guscio d’uovo senza contenuto, se è uno sciorinare belle parole che non hanno gambe per camminare allora è funzionale al dominio. Il periodo storico che stiamo attraversando è di cambiamento epocale, le scelte che vengono fatte non sono innocue e neutrali, il potere ha decretato che obbedire alle sue imposizioni è imprescindibile per vivere, che non possiamo decidere di noi stesse ma solo pietire qualche briciola che forse ci sarà concessa solo se dimostreremo asservimento, disponibilità e accettazione.

Allora scegliere da che parte stare è una necessità imprescindibile e coinvolge presente e futuro di tutte noi. Il nostro posizionamento rispetto ai diktat del sistema e al tentativo del potere di imporre una lettura degli avvenimenti sia sul fronte esterno che sul fronte interno manipolata, falsa e tendenziosa deve essere esplicito in qualsiasi contesto e deve essere chiaro qualsiasi lotta portiamo avanti.

Ne va della vita e del futuro nostro e di tutt*

POSIZIONAMENTO 1 Storia e memoria

…CAMMINARE RICORDANDO…

L’area della comunicazione sociale è l’area della vita sociale. Sul terreno sociale, l’esistenza di un evento è strettamente legata al suo essere comunicato. Gli avvenimenti esistono quando e in quanto vengono comunicati. La prima scelta che il capitale fa è di dare o non dare comunicazione di un evento. E, in questo, ci agevola il compito perché ci dice dove quell’evento è collocato. Successivamente avvelena l’informazione con la simulazione e la manipolazione. Ed ancora, con la selezione di tutti i testi e con la conseguente rimozione di quelli che entrano in contraddizione antagonistica con l’ideologia ufficiale. E’ la trasformazione dei fatti accompagnata dalla selezione, per cui certi elementi vengono tradotti in testo ed altri, tramite la voluta dimenticanza, dichiarati inesistenti.

L’usura del tempo non c’entra con il fatto che una catena di eventi venga ad essere rimossa dalla memoria collettiva. La causa e i processi di dimenticanza e di oblio sono voluti e perseguiti attraverso la falsificazione dell’esperienza storica, la produzione di ricordi sostitutivi, di codificazioni fuorvianti e fraudolente. In definitiva, un far sapere diverso, la falsificazione di un evento, la sua rimozione e /o sostituzione. Si parla di un evento “trasgressore” non per rappresentarlo, ma per farlo esistere come elemento di legittimazione del potere. In tal modo, esso è taciuto, per quanto riguarda il contenuto liberatorio e rivoluzionario, e parlato, per giustificarne lo stravolgimento-assorbimento, quando non la repressione. In luogo del non far sapere, si sceglie di far sapere ciò che legittima il potere e, pertanto, funziona come strategia di controllo sociale.

La produzione di falsificazioni, mentre dissimula eventi sociali reali, ne propone una “rimodellizzazione” falsa. E’ vera e propria controrivoluzione che si svolge e si pratica sul terreno dei linguaggi. Le reti della comunicazione sociale si trasformano in un’occasione di scontro e la posta in gioco è la memoria di un genere, di una classe, di un’etnia…. L’esperienza passata condiziona quella futura e si configura dunque come codice dell’attività riproduttrice; pertanto, la declinazione e la traduzione della memoria collettiva assumono un’importanza enorme. Per questo, si tende a legittimare quei comportamenti del passato che non entrano in contraddizione con gli interessi di conservazione della società patriarcale e capitalista. Per questo, è necessario conquistare una memoria autonoma e collettiva della trasgressione femminista.

Non occorre andare molto indietro nel tempo.

Basta ricordare la caccia alle streghe organizzazione repressiva messa in atto per costruire il modello femminile funzionale al nuovo assetto capitalista. Ogni tentativo di sottrazione alla nuova norma costituita era punito con il rogo o con indicibili sofferenze.

Basta ricordare l’epoca vittoriana quando le donne che osavano trasgredire la norma non avevano altra strada che quella della prostituzione perchè nessuno le avrebbe mai aiutate e, allo stesso tempo, le prostitute erano additate come il peggiore dei mali perchè se erano finite così significava che se lo erano meritato e si erano messe fuori dalla società senza appello.

Basta ricordare i servizi sociali di stampo poliziesco, che ci rammentano molto quelli attuali neoliberisti, dell’organizzazione sociale nazista. Le donne internate nel campo di Ravensbruck venivano segnalate come asozialen proprio dai servizi sociali perchè osavano disobbedire, sottrarsi o non essere conformi al nuovo ordine imposto. Vi ricorda qualcosa?

Ora assistiamo ad uno spostamento importante verso uno Stato etico che si arroga il diritto di decretare per noi quello che è buono e quello che non lo è e noi dovremmo adeguarci e se non ci adeguaiamo, non obbediamo, veimo ricattate, colpevolizzate, punite, ci viene impedito perfino di vivere

Allora dobbiamo porre molta attenzione a non essere compartecipi di questa visione autoritaria del sociale. Dobbiamo evitare accuratamente di contribuire a creare stigma e divieti, norme e colpevolizzazione altrimenti il femminismo diventerà anch’esso strumento di repressione e controllo sociale. Non ci si deve prestare ad essere strumento del neoliberismo. Mai come in questo momento storico in cui il potere, attraverso un legiferare continuo, invasivo e capillare si arroga il diritto di intervenire in ogni aspetto della nostra vita, l’illegalità diffusa assume connotati di presa di coscienza.

Essere contro il green pass in tutte le sue accezioni e modalità, contro ogni imposizione e ricatto, contro ogni tentativo da parte del potere di costringere la nostra vita all’interno di paletti, steccati, gabbie…è una necessità imprescindibile.

E’ necessario camminare ricordando…

qui il volantino posizionamento 1

Coordinamenta femminista e lesbica/ coordinamenta.noblogs.org/coordinamenta FB/coordinamenta@autistiche.org